È anche vero che tutto ciò è ben noto a molti dei funzionari delle Nazioni Unite ma sinora i risultati sono stati modesti. Una delle ragioni, anche se non l’unica, è che occorre “mettere mano al portafoglio” e finanziare quanto basta ognuna delle singole fasi in misura almeno paragonabile a quanto fanno i singoli governi con le spese militari.

Questa è la principale eresia che l’

establishment che governa e domina il complesso militare-industriale-scientifico-corporativo fa finta di non capire. In altre parole, ancora più esplicitamente, le loro agende politiche hanno priorità del tutto opposte alle nostre: da un lato le èlite di governo, che intendono mantenere e accrescere il loro potere, costi quel che costi, dall’altra le popolazioni, spesso disorganizzate e impotenti, la cui agenda non viene scritta se non dai movimenti di contestazione globale e i cui interessi spesso vengono fraintesi.

Ma rientriamo nell’esercizio proposto dell’esperimento mentale e proviamo a vedere cosa si potrebbe e dovrebbe fare per ciascuna delle fasi del ciclo di vita dei conflitti.

Prima della violenza

La previsione e la prevenzione dei conflitti armati sono la via maestra più efficace e meno costosa anche in termini economici per evitare la degenerazione di un conflitto verso la violenza, per coglierne le opportunità ed evitarne i rischi.

È opportuno richiamare alla memoria due casi, relativamente recenti, in cui alcuni gruppi di base, legati esplicitamente ai movimenti nonviolenti, sono intervenuti nella fase preventiva.

Nelle Filippine, la caduta del regime di Marcos fu seguita e preparata con cura da attivisti legati a vari movimenti, tra cui l’IFOR (International Fellowship of Reconciliation, che in Italia sia chiama MIR, Movimento Internazionale della Riconciliazione). Essi riuscirono a preparare i quadri dei movimenti locali all’azione diretta nonviolenta, prefigurando una resistenza civile nonviolenta, che fu attuata con successo nei momenti cruciali di confronto con le fazioni militari schieratesi a sostegno del regime.

Il secondo caso è quello del Kossovo. Sin dai primi anni Novanta, fu avviata una Campagna su scala internazionale, con un significativo impegno da parte dei movimenti italiani, “per la prevenzione della guerra in Kossovo” e furono raggiunti alcuni successi parziali, come l’accordo per la riapertura delle università in lingua albanese. Il lavoro svolto dall’ambasciata di pace aperta a Pristina su iniziativa della Campagna di prevenzione, con il generoso e competente contributo, tra gli altri, di Alberto L’Abate, è un esempio classico, al tempo stesso, sia di ciò che è possibile fare sia di ciò che non è stato fatto a sufficienza. L’intervento avvenne nella quasi totale indifferenza, forse addirittura con l’ostilità, delle autorità e delle istituzioni internazionali, italiane ed europee. L’esito è ben noto e oggi siamo di fronte al fallimento dell’intervento militare che ha contribuito ad aggravare ulteriormente la situazione.

Un terzo caso di clamoroso fallimento, pur in presenza di chiari e pressanti segnali che provenivano dalle ONG impegnate in loco, in particolare da Amnesty International, è quello del Rwanda, ricordato nel recente film, bello e angosciante, Hotel Rwanda.

Durante la violenza

È la fase più delicata, perché ci si espone direttamente alla violenza, con il pericolo sia di uccidere (se si usano le armi) sia di morire. Quando, nonostante tutto, la prevenzione fallisca, occorre intervenire, come fanno i pompieri per spegnere un incendio, senza alimentarlo ulteriormente. È necessario praticare la “riduzione del danno”, facendo fuggire i civili, tutelandoli, isolando i facinorosi e violenti, creando un cordone di sicurezza che renda difficile l’arrivo di nuove armi e di aiuti per sostenere le parti in guerra.

Tutto ciò potrà essere fatto, in concreto, sia con forze civili nonviolente di interposizione sia con forze di polizia internazionali appositamente addestrate: caschi bianchi e caschi blu (e c’è chi aggiunge “caschi rosa” per sottolineare l’importanza della presenza e del ruolo delle donne) intesi come forze permanenti dell’ONU non come corpi militari raccogliticci all’ultimo minuto, assolutamente impreparati a intervenire in tali situazioni se non come fanno di solito gli eserciti, sparando nel mucchio.

Anche per questa fase di intervento esiste una ampia documentazione di casi significativi (Yeshua Moser-Puangsuwan e Thomas Weber, Nonviolent Intervention Across Border. A Recurrent Vision, University of Hawai’i Press, Honolulu 2000) che permettono di capire in quale direzione dovrebbe muoversi l’ONU: costituire una rete internazionale di Corpi Civili di Pace, su base macroregionale, che consenta di intervenire tempestivamente in ciascuna delle tre fasi, a maggior ragione in quella più cruenta. Ma nulla di tutto ciò è stato fatto concretamente sinora a livello istituzionale.

Solo i movimenti di base intervengono con le PBI (Peace Brigades International), le Nonviolent Peace Force (www.nonviolentpeaceforce.org) e con una miriade di iniziative autofinanziate. Ma lo scarto di risorse economiche è vergognosamente abissale: dell’ordine di almeno uno a mille, se non di più, tra l’intervento militare e quello civile non armato, nonviolento.

Dopo la violenza

Prima o poi, anche le guerre più lunghe finiscono, sebbene oggi si assista sempre più a una strategia di “guerre e conflitti armati a bassa e bassissima intensità” che, prolungandosi indefinitamente nel tempo, forniscono una scusante per la presenza militare delle superpotenze, in particolare gli USA.

Questa fase non è meno impegnativa e importante di quelle precedenti. Anzi, se non si vogliono gettare i semi di una prossima guerra, è necessario avviare il lavoro delle 3R: ricostruzione, risoluzione, riconciliazione, con particolare enfasi su quest’ultimo processo.

È opinione corrente tra gli stessi militari che hanno partecipato alle cosiddette “missioni umanitarie” (anche nei casi migliori e meno compromessi) che essi non sono preparati per affrontare il lavoro della fase successiva alla guerra. Purtroppo, ancora una volta constatiamo che le Nazioni Unite non sono sufficientemente impegnate nel gestire questa fase, sia per carenza di risorse economiche che di personale all’altezza del compito.

Verso una rete mondiale di Corpi Civili di Pace

La ricca casistica di interventi effettuati, in tutto il mondo, dai movimenti di base prima, dopo e durante la guerra, permette di sostenere che questa dovrebbe essere la strada maestra delle Nazioni Unite: istituire una rete internazionale di corpi civili di pace costituiti sia da volontari sia da operatori permanenti. I tempi sono maturi per tale scelta, ma occorre rimuovere alcuni ostacoli.

I corpi civili non devono essere intesi come dei pompieri che tentano faticosamente di spegnere gli incendi appiccati da una banda internazionale di piromani. In altre parole, fuori di metafora, è necessario operare per rimuovere gli ostacoli che impediscono di realizzare le alternative nonviolente oggi praticabili.

Tra questi, quello più impegnativo è il complesso militareindustriale-scientifico-corporativo, ovvero la convergenza di interessi tra diversi centri di potere, responsabili della elaborazione e della attuazione di teorie e dottrine militari altamente aggressive allo scopo di mantenere la supremazia di alcuni Paesi e all’interno di questi delle èlite dominanti. Non sarà facile rimuovere questi ostacoli, ma il primo passo è di esserne almeno consapevoli.

articolo tratto da

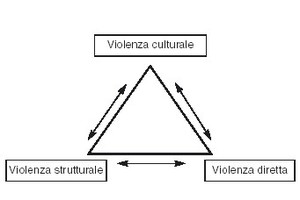

La violenza culturale, insieme a quella diretta e quella strutturale, costituiscono i vertici di un triangolo vizioso. Se immaginiamo il triangolo ‘appoggiato’ sul lato che ha per vertici la violenza diretta e la violenza strutturale, il vertice superiore porta la violenza culturale, che rappresenta – in questa posizione – la legittimazione delle altre due.

La violenza culturale, insieme a quella diretta e quella strutturale, costituiscono i vertici di un triangolo vizioso. Se immaginiamo il triangolo ‘appoggiato’ sul lato che ha per vertici la violenza diretta e la violenza strutturale, il vertice superiore porta la violenza culturale, che rappresenta – in questa posizione – la legittimazione delle altre due.